■イベント・カルチャー広がる

ドイツでは1990年代後半ぐらいから、夜間を通して、演劇や音楽、インスタレーションなどを駆使して、街全体で行われるようなイベントが増えた。そして次の日の新聞には『○万人がやってきた!』と動員数を語る見出しがついた記事が目につく。

ドイツには音楽や話術で社会や政治を皮肉ったりするカバレットという芸がある。その性格上、学生運動などが盛んだった時期や、東西ドイツ統一のころなど『政治の季節』には元気になる傾向がある。しかし、この10年ぐらいは、何かのイベントにカバレティスとが登場したりするケースが多いらしい。

1999年ごろだったと記憶しているが、ニュルンベルクの文化施設の責任者にインタビューしたとき、『最近ダンスの公演を単独で組んでも人は来ない。しかし複数のダンス公演をまとめて出すと客席が埋まる』という旨のことを述べていた。経営的な言葉でいえば、パッケージ化ということになるだろうか。その時は文化施設の運営手法として、面白いやり方だという印象を持ったのだが、言いかえれば特定のダンス・ファンでなくとも目につきやすく、わくわくするお祭りのような雰囲気を作らねば、客は来なくなっているということがおきていた。

こういったことを統合して考えると、ドイツの文化の形がイベント化している傾向があるといえるだろう。2002年にニュルンベルクの文化関係の専門家に取材したときに『最近イベント型のものが増加傾向にある』と指摘していた。このときはあまり深く考えずに聞いていたのだが、それ以降のドイツ社会の様子を見ていると、この言葉を実感してきた。

余談めくが、日本と同様、ドイツでもテレビで映画が放送される。各局ラインナップをまとめて、放送予定の映画を随時アピールするが、RTLというテレビ局は放送予定の映画をまとめて『イベント・キノ』というと冠している。2004年からはじめたようで、イベント・カルチャーの広がりと重ねると、いかにも時流にのった命名に思える。

■アンチテーゼとも伝統とも違う

イベント・カルチャーがいいか、悪いかという話は別に、その特徴を考えてみると、『気軽な娯楽性の体裁』『一過性』『宣伝が広範囲』ということがいえる。

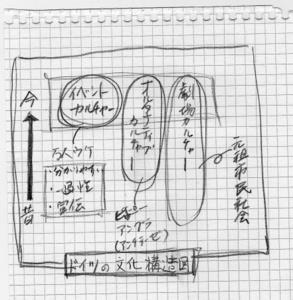

かつてのドイツの文化状況について、私は実感を持って述べることはできない。しかし、今でもまだまだ存在感の大きい劇場を見てみると、『オペラのファン』『演劇のファン』というような分野別の区分けよりも、『劇場ファン』とでもいう文化愛好家が劇場に通っていたようだ。いわゆる元祖・市民社会の文化である。

しかもそんな『市民』の愛好家たちにとって、文化や芸術は教養という見方も強かったと思われる。その名残は今もあって、教育レベルの高い人は子弟を劇場に連れていく傾向があるというのが私の理解だ。

こういう劇場中心主義的な文化の状況は、ある意味、今よりも閉鎖的で、劇場で顔を合わせる人同士の中でなんとなく仲間意識のようなものもあったのではないかと思われる。

70年代、80年代になると、オルタナティブの文化施設や『すべての人に文化を』といった政治的標語が出てくるが、これは『劇場文化』といった旧来の状況に対するある種のアンチテーゼで、不足感や不満が形になったともいえるかもしれない。だから、大袈裟にいえばヒッピーのにおいやアングラ(アンダーグラウンド)のにおいのする人たちがいて、コンサバティブな人には近寄りがたかった。

私が住むエアランゲンにもそのころできた文化施設がある。ところが、なまじ経営能力が高いため設立当初の『既存文化へのアンチテーゼ』を思わせるとんがった雰囲気は薄らぎ、現代の若者に合わせたようなプログラムが増えている。

ともあれ、伝統的な劇場文化にしても、オルタナティブにしても、ある種閉鎖性があった。

それに対してイベント・カルチャーはいかにも分かりやすく、娯楽的だ。良くも悪くも誰でも参加でき、そこにはアンチテーゼといった『とんがった意思』が内包していたり、オペラやクラッシック音楽を聞くような教養主義的なにおいもない。

■40代前半より下の世代に受けている?

面白いのは、学校などの教育現場でもイベント化が進んでいるように思われることだ。

具体的にいえば、ドイツの学校の年度末になる7月に、『思い出になるようにどこかへ泊まりがけで皆で行きましょう』といった提案が親のほうから出てくる。無論、昔から年度末になるとクラスの親と子供たちで、簡単なパーティをするといったこともあったようだが、大袈裟に、そして一過性のお祭りをしようという印象を受けるものが多い。

わが家には子供が3人いるが、それぞれがいろいろなイベントを学校から持って来るので、なかなか大変であるのだが、妻などは昔に比べてイベント化する学校の様子に溜息をついている。

実は当初、これは妻だけの愚痴かと思っていたのだが、先日、同じような年齢、1960年代前半生まれのお母さん同士が話しているのを聞くと、やはり『イベント化』しやすい学校の様子に異論を放っていた。

ところが、興味深いのは少し下の世代のお母さんたちになると、喜々としてイベントを楽しんでいるようなのだ。年代的にいえば40代前半よりも下の世代ということか。

世代を見て考察するならば、妻の年齢ぐらいの世代になると、ある程度『劇場中心カルチャー』の名残があるようだが、少し下の世代になると重々しく閉鎖的な劇場などよりも、娯楽として気楽に楽しめるイベント・カルチャーにひょいと乗りやすく、自分たちの活動場所としての学校にも、そういう感覚を無意識に取り入れていこうということが起こっているのかもしれない。

■消費市場経済、情報化社会、イベント・カルチャー

もちろんイベント・カルチャーと一言でいっても、ドイツ社会にはこれまでの様々な文化的要素や催しの形態が複合的に混ざっている。また劇場文化やオルタナティブの文化など、既存の文化の在り方も並行にあり、歴史的にいえば、『イベント・カルチャー』という新たな文化的傾向の層ができてきたということである。

それにしても、自由市場経済の影響に伴う文化の消費化、情報化社会に伴い起こっている情報の断片化と表層化。私はそんな傾向と思わず重ねて見てしまう。

特に経済体制という面からいうと、ドイツは『社会的市場経済』を標榜しており、市場が社会の健全性を破壊しないことに傾注している。それにもかかわらず、消費市場経済とでもいうような傾向が散見される。

そんなドイツ社会が軽くなってきている。(了)