|

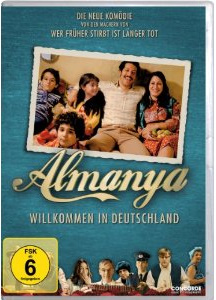

『アルマニヤ ドイツへようこそ』

2011年 ドイツ

監督: ヤセミン・サムデレリ

2011年ドイツ映画大賞最優秀脚本賞、2011年ドイツ映画大賞銀賞 |

ドイツは高度経済成長期に労働者不足を補うためにトルコやイタリアなどから人を呼び込んだ。いわゆる『ガストアルバイター』といわれる人たちだ。ちなみにタイトルについている『アルマニヤ』はトルコ語でドイツの意味らしい。

当初、ガストアルバイターたちは一定期間働くと自分たちの国に戻るはずの『ガスト(客)』であり、『労働者を呼んだつもりが、やってきたのは人間だった』(ドイツでよく引用されるいいまわし)。

そんな彼らは定住して、家族を呼びこむ。今日のドイツの外国系市民の多さ、特にトルコ人の割合が大きいのはこうした背景がある。

映画に登場するエピソードには私もドイツでは『外国人』なので、『あるある』と膝を打ちたくなるようなものもある。しかし国籍と文化アイデンティティの捉え方が家族内で異なったり、故郷とはどこにあって、何なのか、イスラム家族のクリスマス、外国人(英国人)との恋愛など、移民として生活しているうちに浮上してくる問題が次々と出てくる。ユーモラスに描かれてはいるものの、外国を背景にした市民の社会的インテグレーション(統合)とは何か考えさせられる。

■映画は社会的に熟したことを示す?

ところで映画の世界を見ると、この10年ぐらいで、ヒトラーを扱った作品やベルリンの壁崩壊を扱った作品もある。これらはどうしようもない歴史の流れや人間の可笑しさと悲しさが表現されているが、エンターテインメント映画ととして面白い。こういう映画を見ると、大きなインパクトを持ち、眉をしかめながらしか話せないような出来事も、時間がたつと社会的に相対化ができるということなのかなと思う。時間の優しさなのかもしれない。

やや話はそれるが、20代のころアフリカ系米国人、スパイク・リー監督のある映画を見た。作中でアフリカ系の女性たちが井戸端会議で『男ってのは、皮膚の色が浅い女のほうが好きなのさ』といったようなことを語るシーンがあって、ドキっとしたことがある。こういうのは人権とか差別とか、大上段で叫んでいてもなかなか見えてこない話で、かつデリケートな内容だ。しかし、こういうことを作品に盛り込めるのは、監督自身アフリカ系であるからともいえるが、アメリカの長い人種差別問題が社会的にある程度熟したということなのだろうと思う。

また、こうした一連の作品で用いられたエピソードは実はもっと気楽だったり、逆にもっと複雑だということもあるだろう。たとえば以前、旧東ドイツの出身の友人に、『(ベルリンの壁崩壊を扱った)映画を見たが、旧東独の生活はあんな感じだったの?』ときいたところ、『いやいや、ぜんぜんちがうよ』と真っ向から否定されたことがある。作品化される課程では、どうしても単純化されたり、典型的なかたちにつくられるからだ。

それにしても『アルマニヤ ドイツへようこそ』もガストアルバイターについて、ひとまず社会的に熟したことを示す作品といえるのではないか。実際、サムデレリ監督はトルコ移民2世だ。いわば当事者の子供が監督としてユーモアをこめて表現できるようになった時代なのだ。

■トルコ系市民たちはどう感じるのかなあ?

一方、ドイツがガストアルバイターを呼び込んで50年あまり。世代交代も起こっているが、実は新しい世代でもトルコ系のコミュニティで固まっている傾向が強い。ある地域では、トルコ系の住民が増えて、その地域の学校では狭義のドイツ人がマイノリティになっていじめにあっているようなケースもある。

この背景は教育の問題が大きい。社会的統合を見るひとつの指標に国際結婚があげられるが、狭義のドイツ人と結婚するトルコ系市民は高学歴者がほとんどだ。社会的統合に関する課題はたくさんあるが、どれぐらいのトルコ系の人たちがこの映画をみて、どのように感じたのか、機会があれば尋ねてみたいと思っている。(了)