|

| 子供たちと作った文字の世界地図 |

■文字とは何か

パワーポイントを使って、おおよそ次のようなポイントで『文字とは何か』を説明した。

・くさび文字にはじまる文字のおこり

・筆、ペン、タイプライター、コンピューターなど『書く道具』の歴史

・漢字、アルファベット、アラビア文字といった『文字文化圏』の分布

『文字がなければ、ケーキのレシピもできなかった』と妻は説明をしたが、子供たちにうまく伝わっただろうか。そもそも料理はバランスの妙でなりたつものだが、ケーキ類はおそらく過去に多くの失敗を経て、材料の分量、焼く温度が決まってきたはずだ。

ちなみにドイツでビールが発達させたのは修道士たち。彼らは文字が書ける『インテリ』でもあったわけだが、断食中の栄養源にビールが使われていた。そして彼らは醸造のさいの材料の配合を書き残していたというわけだ。それにしても、きっとまずい『失敗作』もたくさん作ったにちがいない。

|

| 文字とは何か。日ごろなかなか考えることのないテーマに耳をかたむける。ワークショップそのものは小学生(1−4年生)を対象にしているが、文字の話は内容から考えて4年生だけを対象におこなった。 |

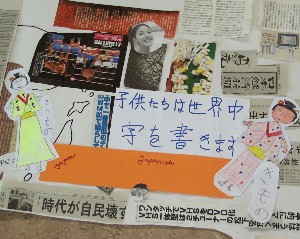

■異文化メディアの展示

教室のテーブルに外国の雑誌・新聞を並べた。これらは保護者の協力で集めたものだが、多くの国ものが比較的簡単に集まった。というのも、エアランゲンはグローバル企業のシーメンス社の一拠点であり、大学の街でもある。保護者の中にはこういったところで働いている人も少なくない。

|

| 保護者の協力で集まった各国語の新聞・雑誌 |

|

| アラビア文字で書かれた『カエルの王様』の絵本 |

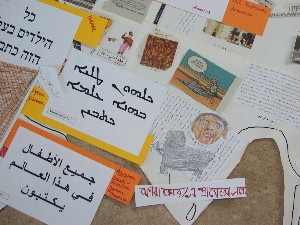

■地図づくり

雑誌・新聞の切り抜きをつかって、文字文化圏を示す大きな世界地図を子供たちと作った。助っ人に来てくれたお母さんも楽しみながら作ってくれた。

|

| 『さあ、この文字はどこの文字?』 |

|

|

|

| 私が執筆した記事も地図づくりの素材にも使われた。なお破れた部分にはドラゴンボールの写真が掲載してあった。それを見つけた子供はあっという間に破って持っていってしまった。MANGA人気を再確認した瞬間。 |

■自分の名前を外国の文字で

私が『助っ人』として呼ばれたのは、筆をつかって日本語で名前を書くというメニューを組み込んだからだ。

中には中国系の子供が二人ばかりいて、『自分は漢字をかけるよ』と書いてみせてくれた。

なお、このときはレバノン出身のお母さんも大活躍。アラビア文字でも子供たちは自分の名前を書いた。

■新しい文字を作ろう

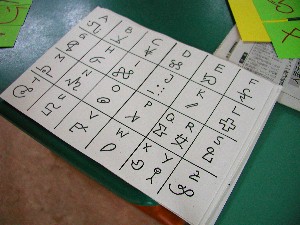

アルファベットのABCに対応させるかたちで、自分たちで新しいアルファベットを作った。まるで暗号だが、アラビア文字や漢字を思わせるものがあって、なかなか面白い。

|

| 覚えるのはなかなか難しそうな新・アルファベット |

※ ※

このワークショップは午前中のみ2日間にわたって行ったものだが、子供たちにも先生たちにも好評だった。『助っ人』の私もなかなか新鮮で楽しかった。

さて文字という切り口で世界の文化、歴史、文字そのものの機能といったものにアプローチしていく手法だが、『総合的学習時間』のようなものだ。

他方、エアランゲンの外国人比率は約15%。ドイツの全国平均(8.8%)からみれば、やや高い。しかし15%という比率は特別多いというわけでもない。いずれにせよ、クラスに一人や二人はドイツ人以外の国籍をもっていたり、両親のどちらかが外国籍というクラスメイトがいる計算になる。

実際、文字のワークショップで私が接した子供の中には前述のように、中国系の子供たちもいたしイスラム圏の子供たちもいる。あるいはクロアチアなどの東欧の国籍を持つ子供もいた。容姿からは解らなかったが他にもフランス系やイギリス、アメリカといった国をルーツに持つ子供もいるようだ。

そんな中での文字を手がかりにしたワークショップは子供たちにとって自分たちの文化についてなんらかの形で意識したのではないかと思える。(了)